科学研究作为开展技术咨询服务、检测监测业务的基础,一直以来都是铁科院城轨中心的一项核心工作。截至目前,城轨中心主持国家自然科学基金项目2项,参与4项,研究领域涵盖城轨新型减隔振措施、地下结构减震设计、城轨环境振动预测等,研究成果极大提升了城轨中心的专业技术能力,为相关业务工作提供了有力支撑。

一、城轨新型减隔振措施

2016年,城轨中心王文斌获批《基于周期性排桩的地铁近场隔振设计及应用研究》(51608534)。课题提出一种能够配合轨道减振方式达到高效隔振的传播路径隔振技术,形成一套基于周期性隔振排桩的振动环境影响综合解决方案,既可以用于新建地铁线路振动敏感建筑物隔振,又可作为既有线振动超标建筑物治理措施。

主要创新点包括:(1)建立了土层振动传播规律的理论模型,获取了振动能量在土层中的传播规律。(2)通过声子晶体理论计算了周期性排桩的带隙分布规律,并针对地铁不同振源设计出相应隔振带隙的周期性排桩参数。(3)通过数值计算对不同参数排桩隔振效果进行系统性研究,掌握了地铁近场周期性排桩的最优参数组合。(4)对东郊试验线隔振排桩进行现场测试,掌握了多种隔振措施实际减振效果。

目前已完成结题验收,成果包括:发表学术论文9篇,培养硕士研究生1人,获实用新型专利3项,利用研究成果完成减振咨询项目3项。

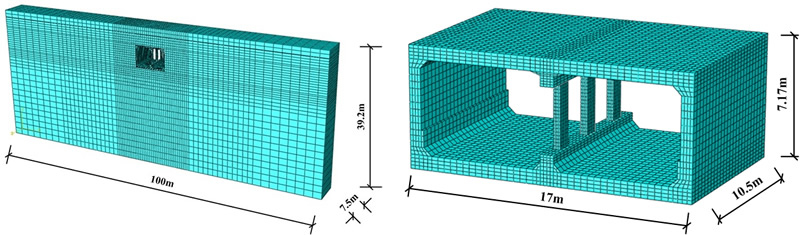

周期性排桩隔振仿真计算模型

二、地下结构减震设计

2019年,城轨中心李洋获批《橡胶支座应用于地下框架结构减震设计中的机理及方法研究》(51908553)。课题基于对地下结构地震破坏机理的深入研究基础,研究适用于地下结构橡胶隔震支座减震技术与设计方法,旨在提升地下建筑结构的防震减灾能力并推动减隔震技术在地下空间中的应用发展。

主要创新点包括:(1)分析多层地下框架结构的地震破坏反应进行地震破坏机理,对于现有的地下框架结构地震破坏机理认识起到补充完善作用。(2)建立能够反映橡胶支座实际受力-变形规律的精细化有限元模型,分析橡胶支座刚度及布置位置对地下框架结构整体地震反应的影响。(3)通过系统分析橡胶支座的关键设计参数,建立有效的地下结构橡胶隔震支座减震设计方法。

单层两跨地下框架结构地震破坏形态

单层两跨地下框架结构地震反应仿真计算模型

三、城轨环境振动预测研究方向

从2013年至今近8年时间,城轨中心作为主要参与单位,与北京交通大学合作开展了4项国家自然科学基金项目研究:

1、《基于现场脉冲激励的地铁列车振动环境影响预测模型研究》(51278043),提出了新型的基于现场脉冲激励的地铁列车振动环境影响预测模型,并建立针对工程项目可行性研究阶段、初步设计阶段和施工图设计阶段预测精度逐步提高的预测评估体系。

2、《基于定点锤击的地铁轨道减振效果评价方法研究》(51508022),针对线下定点锤击激励与实际线上测试的地铁列车通过时的减振效果之间的差异问题,研究了预载效应、车辆移动效应和地层动力参数等三类因素对轨道动力特性及减振效果的影响。

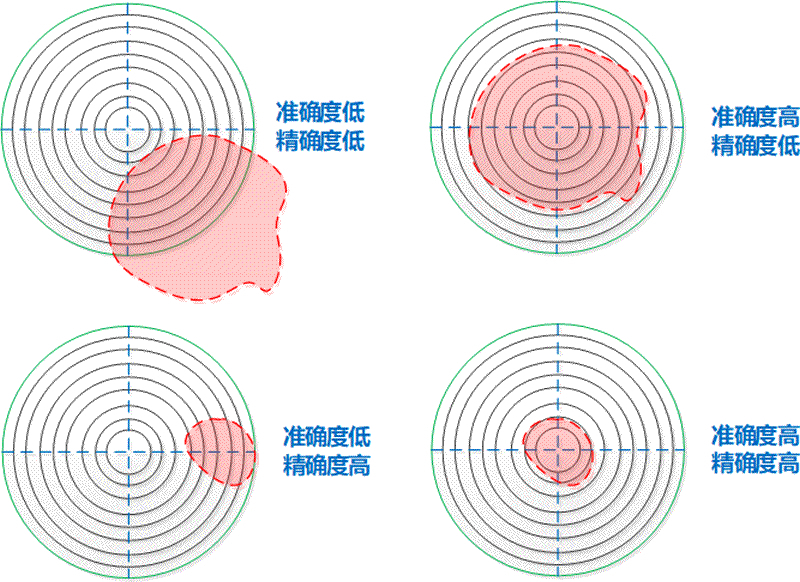

3、《列车振动环境影响预测的准确度与可靠性研究》(51778049),首次探索从随机系统角度进行列车振动环境影响的预测学研究,提出各等级预测结果的准确度及可靠性计算方法与保障相应准确度及可靠性的预测方法工作原则。

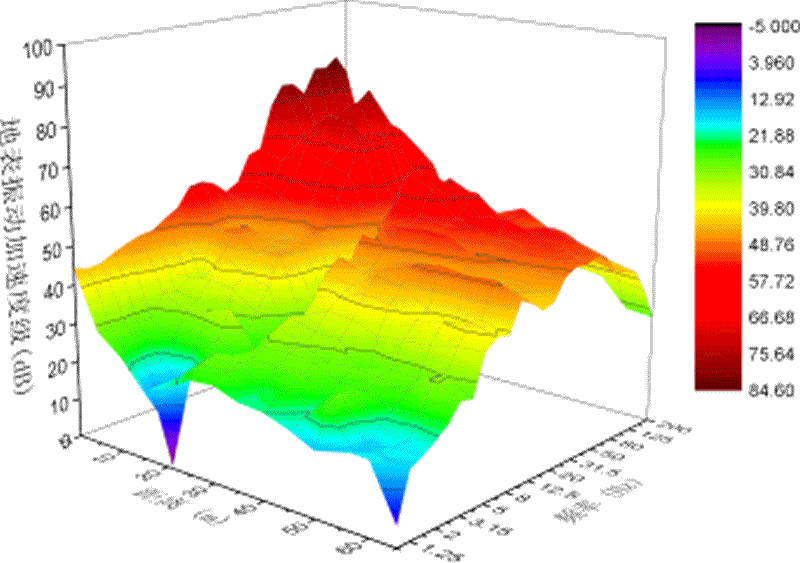

4、《基于混合预测方法的地铁列车振动环境影响参数不确定性研究》(51978043),针对地铁列车振动环境影响预测参数——振动源强空间、时间、模拟振动传递参数的不确定性,首次将国际上认可度较高的混合预测方法应用于地铁环境振动预测研究。

以上系统性研究工作,可避免轨道交通振动的环境影响评估及减隔振设计工作的盲目性,降低轨道交通工程建设在减振降噪方面的投资风险,提高环境影响评价预测方法科学性和准确度,提供科学合理的理论支持和解决方案。

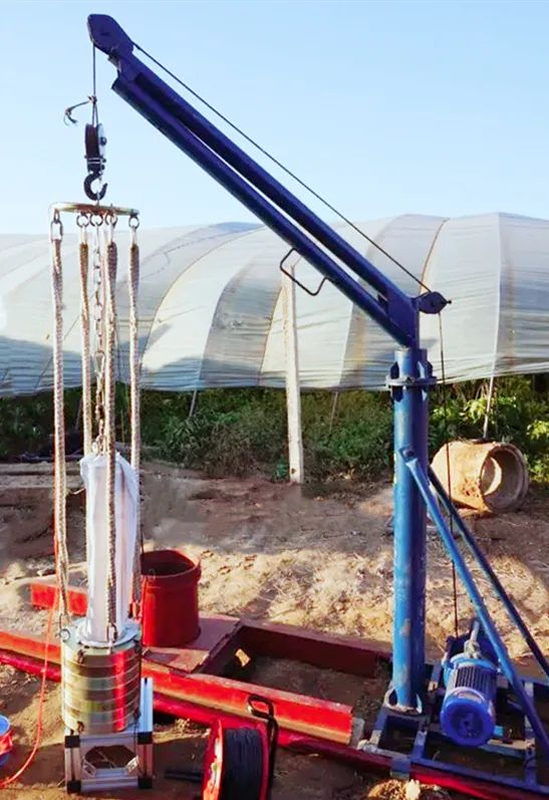

研究成果包括:培养博士研究生4人,硕士研究生3人,发表期刊论文33篇,软件著作权2项,研发深孔激振装置1套,获发明专利2项,利用研究成果完成城轨减振动预测及评估咨询项目3项。

深孔激振装置

实测地表振动加速度级分布特征

东郊城轨试验线内落锤试验

地铁振动概率预测的准确度与精确度示意图(以打靶为例)