科研进展

发布时间:2023-02-21 阅读次数:2047

发布时间:2023-02-21 阅读次数:2047

国家自然科学基金委重点项目

“季节性冻融环境下高铁路基服役性能演化规律与孕灾风险评估理论”

成果科普性介绍和展示

国家自然科学基金委重点项目“季节性冻融环境下高铁路基服役性能演化规律与孕灾风险评估理论”(批准号41731288)成果科普性介绍和展示

一、项目成果摘要

截至2022年底,我国高铁里程达4.2万公里,成为世界高铁运营里程最长、运营速度最高、运营场景最丰富的国家。同时,我国作为冻土大国,季节性冻土区占总面积53.5%,覆盖高铁超过7000km。在季节性冻土区,高铁路基主要面临着包括季节性冻融循环作用以及列车通过时动力作用的多因素影响,填料与路基结构服役状态复杂,可能诱发服役性能的劣化,从而引起不均匀变形、封闭层开裂、底座离缝等不同程度的冻害问题,对列车的安全平稳运行带来了风险隐患,导致列车限速、大量人力物力投入维修等不利影响。在上述背景下,如何科学有效地评估季节性冻融环境大规模运营的高铁路基服役性能演化规律与相应的孕灾风险,从而保障路基百年服役期的耐久稳定,是季节性冻土区高铁建设、运营、维养面临的重大挑战。

本项目聚焦季冻区路基长期服役性能劣化的主要诱因,关注于冻融循环-行车振动耦合力学效应,在大量实测资料的记录分析基础上,采用室内试验、数值模拟、理论分析相结合的研究手段,针对季节性冻融环境下填料性能时效演化、冻胀-轨道结构相互作用分析模型、孕灾风险评估体系三部分内容开展研究。研制了环境温度-列车动载循环可控的大直径三轴试验系统,量化揭示了冻融循环-行车振动耦合作用下填料特性演化规律与主要影响因素,建立了刻画季节性冻融路基填料的弹塑性本构模型。研究了不同补水情况下冻胀发展过程,构建了考虑非饱和土热量传递和水-气迁移过程的填料冻胀发育模型。依托牡佳、哈大、哈佳等高速铁路现场监测,揭示了季节冻融环境下路基冻胀规律、振动响应演化规律,评估了不同冻融时期列车运行条件下线路平顺性影响。考虑路基冻胀-轨道不平顺的互馈效应,构建了季节性冻融环境下高铁路基冻胀-轨道结构相互作用分析模型,揭示了不均匀冻胀条件下路基与列车动力响应规律。基于高速铁路高标准平顺性要求,系统分析甄选孕灾风险主要影响参数,结合模糊综合评价法和层次分析法,建立了考虑行车安全性、舒适性,车轨动态相互作用等的季节性冻融环境下运营高铁路基孕灾风险评估体系,实现了高铁运营安全风险多层次综合评判。

本项目研究成果为冻融循环-行车振动耦合作用影响下填料时效演化理论的发展完善提供了重要支撑,加深了对季节性冻融环境下高铁路基工作状态的系统认知,为季冻区高铁路基服役性能与孕灾风险评估提供了技术手段,对我国寒区重大工程的科学维养、孕灾风险评估、冻融病害防控等方面具有重要的指导意义和应用前景。

相关知识产权成果图片展示

本项目合计在国内外重要期刊发表学术论文30余篇,其中SCI期刊论文13篇。申请专利7项,授权发明专利4项,实用新型专利2项。登记软件著作权1项。出版专著1部。相关研究成果获中国专利优秀奖1项,铁道学会科技二等奖1项。

二、项目成果展示

2.1季节性冻融环境下高铁路基填料性能时效演化规律及力学表述

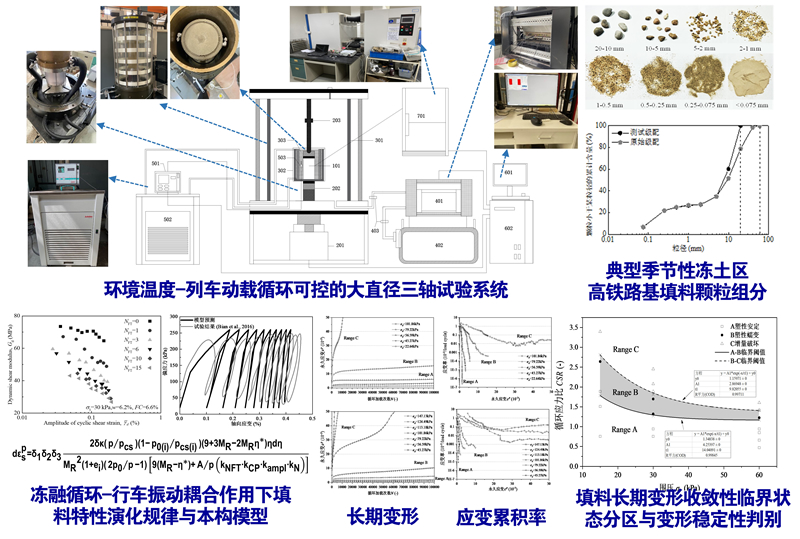

(1)研制了环境温度-列车动载循环可控的大直径三轴试验系统。其主要由轴压位移控制单元、围压控制单元、循环液供给单元、温度控制单元、主控系统等组成,具备冻融过程与动载施加过程协同控制与耦合施加功能,优化了现有技术中温度控制与围压施加方式,改善了三轴试验条件下冻融循环和列车循环动载的实时耦合技术问题,有效支撑了填料冻融特性时效演化规律与多因素影响下孕灾分析研究。

季节性冻融环境下高铁路基填料

性能时效演化规律及力学表述

(2)揭示了冻融循环-行车振动耦合作用下填料特性演化规律与主要影响因素,分析了冻融循环次数、围压、含水率、细粒含量等因素对路基填料动力特性的影响。提出了考虑冻融循环-动力耦合效应的路基粗粒填料动力学指标方程,构建了季节性冻融环境下填料弹塑性本构模型,以及冻融循环与列车荷载下填料长期变形性能预测模型,深化了对季节性冻融环境多因素耦合作用下路基填料性能演化规律的客观认知。

开展室内试验工作

(3)提出了冻融循环-长期列车荷载耦合作用下填料安定性判别方法,研究揭示了冻融循环-长期列车荷载耦合作用下填料应力-应变关系以及不同长期变形发展模式的收敛性差异,提出了基于累积塑性应变率的变形发展模式判别准则与稳定性阈值界限,并分析了围压、含水率等因素的影响,为季冻区高铁路基长期运营服役特性评估提供了基础理论支撑。

2.2季节性冻融环境下高铁路基冻胀-轨道结构相互作用分析模型

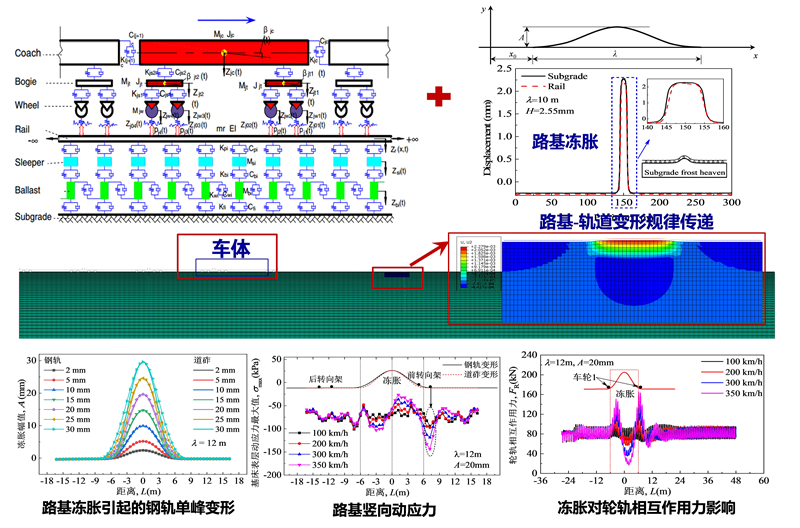

(1)构建了季冻区非饱和粗粒土冻胀模型,开展单向冻结试验分析了不同冻结温度对温度场时程、冻胀变形和水-气迁移特性的影响。研究揭示了冻结过程中非饱和土热量传递和水-气迁移过程。构建了水-热-气耦合分析冻胀模型,能够反映季冻区非饱和粗粒土冻胀特性。

季节性冻融环境下

高铁路基冻胀-轨道结构相互作用分析模型

(2)构建了高铁路基冻胀-轨道结构耦合振动分析模型,考虑列车-轨道结构-冻胀路基多层结构,实现了路基不同不均匀冻胀变形输入,阐明了路基冻胀变形传递映射规律,获取了不均匀冻胀影响下车辆-轨道-路基体系动力响应特征,并探寻了冻胀幅值、波长、波距以及列车运行速度等因素的影响,揭示了季冻区高铁路基冻胀-轨道结构相互作用规律。

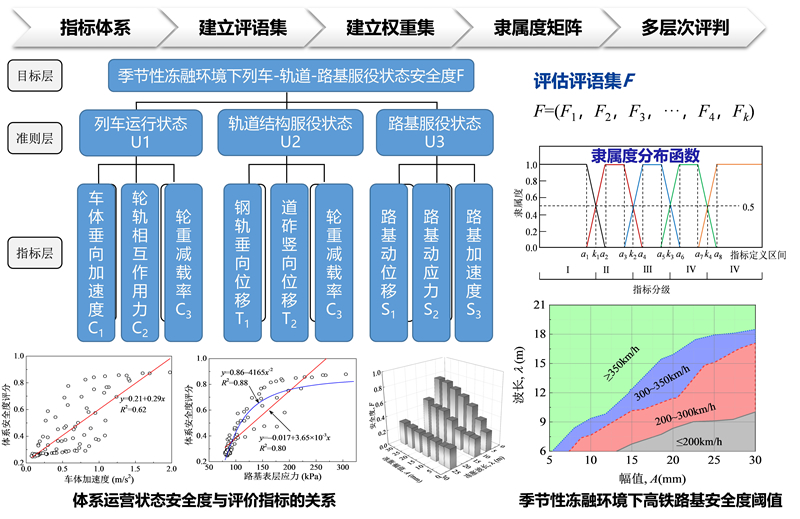

2.3季节性冻融环境下运营高铁路基孕灾风险评估体系

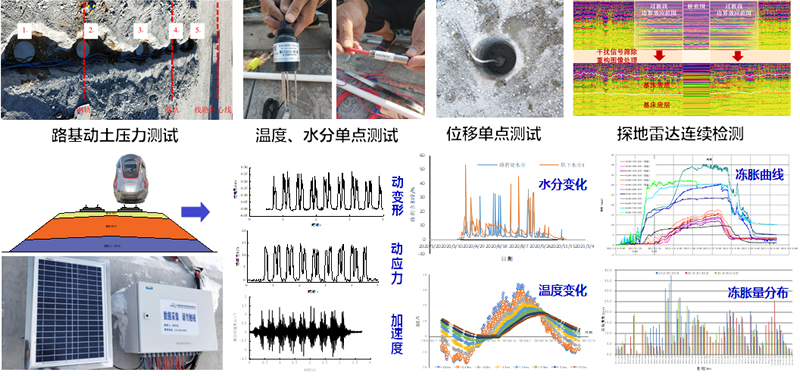

融合静动态多源数据的季冻区

铁路路基孕灾检监测技术体系

(1)构建了融合静动态多源数据寒区运营铁路路基服役状态检监测技术。厘清了季冻区运营铁路路基平顺性与沿线填料特性、水热环境状态的关联影响规律,构建了基于线路平顺性检测、重点地段分层监测、路基动力性能检测、车载探地雷达路基状态检测的季冻区路基结构服役状态检监测技术体系,为季冻区铁路冻胀评估提供数据支撑。

牡佳高铁路基现场开展监测工作

(2)构建了季冻区高铁路基服役孕灾风险多层次综合评估模型,采用层次分析—模糊综合评价法搭建了评价体系框架,提出了基于列车运行状态、轨道结构服役状态、路基服役状态的评估指标体系与安全评价标准,实现了由底层至目标层评判集的服役安全风险多层次综合评判。提出了基于服役状态安全度评估的季冻区高铁路基不均匀冻胀控制阈值与分级控制标准,划分了体系安全度的超限区域,为季冻区铁路路基冻胀维护提供了支撑。

季冻区高铁路基服役

孕灾风险多层次综合评估模型

三、结语与展望

本项目着眼于提出季节性冻融环境高铁路基孕灾风险评价方法与评价模型、评价指标,深化高铁运营长期服役性能演化规律认知,致力于解决我国季节冻土区运营高铁路基安全性评价与防控关键问题。基于上述研究成果开展技术应用,可进一步提高我国对运营高铁路基灾害防控的理论水平与联动处理的应急能力,推动季冻区高铁路基孕灾风险防控技术的跨越式发展。